先輩たちの合格体験

模擬試験 ・ 過去問演習

中3の秋。いよいよ過去問演習の時期に突入しました。

どのようにとりかかればよいかわからない皆さんは、

ぜひ先輩たちからお寄せいただいたコメントを参考にしてください。

模擬試験も定期的に受けて、結果が順に出てきます。

先輩たちはどのように、模擬試験と過去問に向き合ったのでしょうか。

更新日 2014年10月14日

|

模擬試験の結果が続々と出てきますね。自分にとってプラスにするために、先輩たちはどのように受け止め、取り組んだのでしょうか。 |

|||

入試問題の形式に慣れるために、過去問を利用し、試験場の雰囲気に慣れるために、模擬試験を受けました。特に、答案の解答が終わっても、時間のある限り見直しをすることです。そして時間の配分を体験で覚えました。 |

|

|||

|

制限時間がある中で自分の実力を最大限に発揮するには、その時間を体感することが第一歩です。それを意識すると、点を取るべき問題と、あとまわしにすべき問題の判断をする力がつきます。物事の優先順位を判断することは、社会に出てからも大切なことです。 |

|||

解いてできない問題に関しては解説を読んで何度もやり直しました。それが、一番大切です。模擬試験のあとは、解き直しをして間違っていることをすぐ修正するようにしました。本番で出たら怖いので。 |

|

|||

|

解けなかった問題はいきなり先生に質問するのではなく、まず解説を読むなどしてなるべく自分で解決するよう意識しましょう。これが最も記憶に残りやすいのです。それでもわからなければ質問するというのが正しい順序です。 |

|||

V模擬の判定がD→C→Dだったので志望校を下げることも考えましたが、市進の定例試験を参考にして志望校を下げずに受験しました。 |

|

|||

|

A~E判定の場合、模擬試験のB・C・D判定(合格可能性30~70%程度)は、実は紙一重なのです。「1問計算ミスをした」、「わからない記号選択の問題が偶然正解した」など、ちょっとしたことで判定が変わります。判定の精度の問題ではありません。志望校には、自分に近い学力の受験生が集まりますので、たった1問の正解と不正解で大きく順位が変わるためです。 |

|||

模擬試験が終わったらその日のうちに全教科解き直しをしておくとよい。 |

|

|||

模試も過去問も、得点ばかり気にせず、なぜ解けなかったかを研究してください。 |

|

|||

|

「その日のうちに全教科解き直し」という言葉をいただきました。まったくその通りです。日曜に受けた模試の解き直しを月曜以降にまわすと、他にもやることができてしまうので、おそらく手つかずに終わります。模試当日の午後以降は復習のために予定を完全に空けておきましょう。 |

|||

過去問をトコトンやったのが唯一と思える勝因です。入手できた過去問は、最低2周はやりました。 |

|

|||

過去問で、自分の戦略を組み立てるといいです。この高校は数学が難しいから大問1と他の大問の(1)はちゃんと解いて、あとは得意科目の国語と社会を解ききろう、とか・・ |

|

|||

|

先輩方は、過去問をやった効果や手ごたえをしっかり感じ取っているようですね。過去問演習後の反省から、作戦を立てましょう。 |

|||

過去問を解いてダメなところはすぐにときなおし。じゃなきゃやってる意味ないので。これは必ず。

もしそれでもわからなかったら、ノートやテキストを見るなどしてかならず苦手はつぶすこと。 |

|

|||

|

解き直しが大切なのは模擬試験も過去問も同じです。「点数を出しておしまい」、のゲーム感覚ではいけません。 |

|||

公立の過去問は、塾で一斉にやる年度があるのかどうか塾の先生に確認して、その問題は見ないようにするとよい。 |

|

|||

|

塾によってはクラスで一斉に過去問演習をすることがあります。より実践に近い状況にして、感覚を養うためです。その場合は問題を先に見てしまうと、効果が下がってしまいますね。 |

|||

過去問は都立は6年分、2つ受けた私立のうちの1校は4年分、もう1校は2年分解きました。

過去問ノートを作って復習を頑張りました。同じ間違いをしないように努力しました。 |

|

|||

受験する高校の問題は、最低5年分解きました。受験が早い高校の問題から先に解きました。Tel帳(全国入試問題正解)も年内に2周解きました。 |

|

|||

|

過去問演習は、同じ問題を何度か繰り返し解くことによって、過去問の性質を深く記憶させます。とくに出来の悪かったものについては、復習した後時間をおいてもう一度解くと効果的です。5年分を2回ずつ解くと10年分、3校で30年分という計算です。過去問演習をしっかりやるというのは、かなり時間がかかることなのです。 |

|||

過去問は、おさえの学校以外は全部(3校)解きました。第一志望は10年分くらい、あとは5年分解きました。得意な教科は解いてマルつけしたあとに一回見直しするだけでだいたいできたけど、苦手な教科は見直ししたあとも時間をおいて100点取れるまでときなおしました。 |

|

|||

過去問は4校分購入して、のべ18年分やった。 |

|

|||

|

そうですね。解き直しをしなければ意味がない。「できないと悔しいから」「もし出たら後悔するから」「知識を定着させたいから」・・・動機は何でもかまいません。しっかり復習しましょう。 |

|||

過去問は受験をする高校全ての過去問を解き、合わせると21年分の過去問を解きました。 |

|

|||

10月から土・日に一年分ずつ解きました。気力で計画通りに頑張りました。過去問は3校分用意してやりこみました。 |

|

|||

|

土日祝日に過去問を解く場合、受験まで残り何年分できるか数えてみましょう。模擬試験の日は過去問にとりかかることはできませんから、外します。そうすると、過去問演習にかけられる日数が意外に少ないことに気づきます。そして、計画を立てたらしっかりと実行しましょう。 |

|||

過去問を解いて自己採点をしたら、こちらもチェックしてみましょう。

| 高校入試情報 市進受験情報ナビ | ■高校入試 偏差値・内申一覧 | ■高校入試 時期別ポイント | ■勉強方法と受験作戦 |

|---|---|---|---|

| 東京都立高校 偏差値 | 夏の学習法 | 先輩たちの合格体験 | |

| 東京都立高校 内申のめやす | 秋の学習法 | 併願作戦を立てよう | |

| ■2015年高校入試情報 | 神奈川県公立高校 | 冬の学習法 | 都県別 入試の実態 |

| 国立・私立高校 | 埼玉県公立高校 | 高校入試速報 | |

| 東京都立高校 | 千葉県公立高校 | 新年度特集 | |

| 神奈川県公立高校 | 茨城県立高校 | ||

| 埼玉県公立高校 | 国立・私立高校 | ■公立高校について詳しく知ろう | ■国立・私立高校について知ろう |

| 千葉県公立高校 | 偏差値ってなんだろう | 公立高校入試システム | 学校別入試結果分析 |

| 茨城県立高校 | 偏差値を上げるには | 公立高校入試問題分析 | 倍率や難易度が変わるしくみ |

| 学力検査の平均点 | 合格最低点 | ||

| 過去3年間の倍率推移 | 学費一覧と就学支援金・補助金 | ||

| ■学校説明会レポート | ■大学入試合格実績 | 高校別部活一覧 | 私立高校 面接内容一覧 |

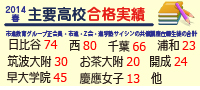

| 国立・私立・公立高校 現役・浪人別大学合格実績 | 高校マップ | 高校別部活一覧 | |

| グラフで比較!大学合格実績 | 高校マップ |

Copyright c2013 Ichishin Kyouiku Group. All Rights Reserved.