市進受験情報ナビでは首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城)の国立・私立・都立・県立高校受験に関する偏差値、難易度、入試システム・入試制度、入試状況、学費などを塾ならではの視点から総合的にお伝えしていきます。

─ 公立(県立・市立)高校入試 ─

入試一本化2年目は、前年の安全志向が緩和され受験者が増加

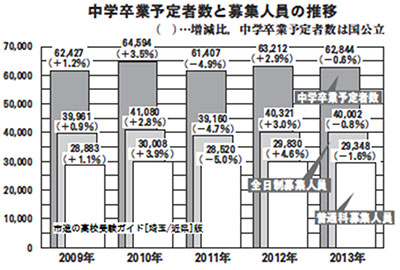

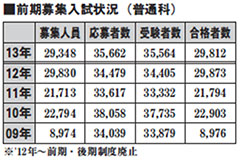

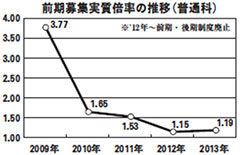

2012年春から埼玉県公立高校入試は従来の前・後期制度が廃止され、入試の回数が1回になりました。また、受験生がより慎重に出願できるよう、志願変更を1→2回に増やしています。2013年の全日制の総募集定員は40,002人で、前年に比べ0.8%減少しました。県内公立の中学卒業予定者は62,844人で前年より0.6%減となり、ほぼ中3生減にあわせた定員減になっています。

前年の2012年は入試回数が1回になったことによって安全志向が強まり、特に各地域の二番手・三番手校に人気が集まる傾向が見受けられました。入試の回数が1回になったため、合格可能性に少しでも不安があると、ランクを下げ、より確実に合格できる学校を選んだ受験生が多かったようです。また、制度変更に対して不安になった受験生が、早めに私立への進学を決めてしまうケースも多くありました。変更2年目の2013年は、志望する公立高校の入試状況がわかったからか不安感が薄れ、公立を敬遠していた層が戻ったことにより応募者が増加し、全体的な実質倍率が上昇しています。

普通科以外では、大宮・理数(3.07倍)、蕨・外国語(1.83倍)などが高倍率になっています。理数科や外国語科は募集枠が小さく、わずかな応募者の増減で倍率が大きく上下することがあります。また、上位校が集まっている旧1学区南部では、交通の利便性により旧他学区からの受験生が比較的流入しやすいため、高倍率になる学校が多くあります。いずれも受験校選択には注意が必要です。

─ 私立高校入試 ─

公立志向が強まり私立応募者が減少

2013年春の埼玉県私立高校入試では、前年と同じ46校が募集を行いました。埼玉県総務部学事課の調査(調査結果から通信制の高校を除いたもの)では、14,310人(前年比1.0%減)の総募集定員に対してのべ68,300人(前年比1.9%減)の応募があり、応募倍率は4.77倍となりました。前年より0.05ポイント下がっています。募集定員が減ったのは、中高一貫教育校の高校募集の減少が原因です。2012年は、中学卒業予定者の増加分よりも応募者増のほうが大きくなり、私立志望者の割合が増えています。公立高校の入試一本化という入試制度変更に不安感を抱いたものと思われます。その結果、単願が増え併願はそれ以上に増えたもようです。学力に自信のない受験生が、内申などの学力基準によって事前に合格の可能性が明確になる私立高校の単願・併願入試に集まったと推測できます。また、私立高校への就学支援金制度と県独自の上乗せの補助が浸透してきたことも、県内私立高校への志望者増加を後押ししたと考えることができます。

2013年は公立高校の入試一本化初年度よりも、入試状況がわかってきたことで公立への不安感が小さくなり、私立高校の単願への出願減少や併願校数の減少につながったようです。

それでは、私立高校の入試制度を見ていくことにしましょう。埼玉県の私立高校では併願入試が主流で、10~12月ごろ、受験生や保護者が私立高校の担当者と個別相談を行うことで、合格の可能性を確認することができます。成績表のコピーなどを持参して相談するのですが、学校が設定している内申基準や学力基準をクリアしていればかなり高い確率で合格となるケースが多くなっています。しかし、上位校などでは内申基準はあくまでも出願基準であって、試験当日の入試得点を重視するという場合もありますので注意が必要です。

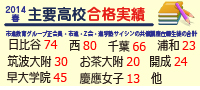

私立入試の開始日は1/22で、ほとんどの学校が、開始日の初日~4日目に入試を行っています。私立高校側の早く生徒を確保したいという考えと、早く合格を決めたいという受験生側の考えが一致しているため、多くの私立高校がこの時期に行う入試に定員の多くを配分しています。そのため日程の遅い2月に入って実施される入試では、一部の大学付属校を除くほとんどの高校で応募者の少ない入試になっています。入学者数を調整するための入試として位置づけている高校も少なくありません。「併願」制度は県内のほとんどの学校で導入されていて、私立高校の受験者総数に占める併願受験者の割合は非常に高くなっています。一方、大学付属で難関校の早大本庄・慶應志木・立教新座などには併願制度はありません。

?「各校の入試状況はこちらをご覧ください。」